“난 생계형 예술인, 나이롱자리부터 茶器까지…살기 위해 일했다”

3평 컨테이너박스서 꽃 피운 藝術魂 … 작가 임경빈

뜨거운 태양아래 회색빛 컨테이너박스는 불 위에 얹어놓은 깡통이다.

뒷머리가 띵 하고 등짝이 축축한 게 실감난다.

더위를 피해 대형선풍기를 켜니 속없는 선풍기는 댓가루만 풍기고 이내 콧속이 간질간질, 이젠 눈도 못 뜨겠다.

그래도 손님이라고 전기포트에 물 끊여 뜨거운 커피 한 잔, 오히려 받는 손이 부끄럽다.

아는 듯 모르는 듯 어느새 ‘국가적 인물’이 돼버린 ‘차(茶) 도구의 달인’이 우리 곁에 있다.

서울 유명 대학을 나온 것도 아니고 아버지 밑에서 어렸을 적부터 해 온 일도 아니고 그렇다고 명장(明匠)에게 전수받은 것도 아니다.

오로지 “만들어야 한다”는 삶의 의지로 예술혼을 승화시킨 ‘생계형 예술인’. 그의 말을 빌자면 “먹고 살려고 정성을 다했을 뿐”이란다.

임경빈(49, 담양읍). 2년 연속 장관상 좀 받았다고 거들먹거리고 싶어도 누가 알아주지를 않는다. 아니 담양바닥은 그런 사람이 있는지 관심도 없다.

어차피 같은 처지의 배고픈 환쟁이들끼리 그저 축하하는 것으로 자그마한 위안을 느껴본다. 뭣 좀 아는 사람들은 시기도 부러움의 눈빛도 보내지만 그마저도 부담스럽고 어렵긴 매 한가지.

바라지를 조금 더 올려 그늘을 넓혔더니 앉을 데도 생기고 보기에도 좋다. 컨테이너 옆구리를 잘라 만든 육중한 바라지를 간짓대로 힘겹게 바치는 꼴이라곤 궁상맞기도 하다.

“눈 비 올 땐 어떻게 일해요?” “일이랄 것이 있습니까. 그냥 하는거죠”

껀정한 키에 깡마른 체구, 짧은 머리. 어디 하나 예술작가일 것 같지 않은 임 작가.

마침 댓조각이라도 하나 깍고 있었기에 망정이지 사람 앞에 두고 찾을 뻔 했다.

조용한 말씨에 단답형 댓구, 묻기 전엔 말하지 않기, 이 정도로만 예술인 티를 냈다.

언제부터 이 일을 시작했냐는 물음에 의외의 대답이 나왔다.

“이제 5년쯤 됐습니다.”

“아니, 그럼 전공은 뭐세요?”

“… ….”

이제 쉰을 바라보는 나잇고개지만 강단 있어 보이는 표정에 결혼을 물었다.

“애들엄마는 미장원 해요”

고향이 정읍인 임 작가는 26세에 담양으로 와서 고향이 광주인 부인을 만나 결혼해 살고 있다.

담양에 온 후 나이롱자리 공장에서 일하며 잔뼈가 굵었는데 공장이 어려워지자 다른 생계 수단을 찾다 오늘까지 왔다.

그런데 호구지책치고는 너무 빈약하다. 그래도 대회에 나가 장관상까지 받은 작품인데 대나무 다기(茶器)에 대해선 제작 방법도 기술도 배운 적이 없다. 하다못해 그 흔한 밑그림 하나도 없다.

그저 좋고 구하기 편해 손에서 떼지 않았던 대나무. 그 대나무를 이용해 집안 가장으로서 할 수 있었던 것은 자신만이 만들 수 있는 작품을 만드는 일이었다. 그렇게 4년간 매진한 동안 연구결과가 쌓였고 시행착오는 선생님이 됐다.

처음부터 끝까지 손으로 시작해 손으로 마친 작품이 옥동자가 된 것이다.

이렇게도 열악한 환경에서 어떻게 이처럼 영롱한 작품을 만들었냐는 물음에 주위의 도움을 이야기하며 작업공간을 내어준 조아당 사장님에게 감사를 표했다.

꼬물꼬물 작업하고 있던 데다 워낙 말수가 없던 그가 입을 열었다. 너무도 열악한 환경이었던지라 예상은 했지만 막상 그의 말을 들으니 느낌은 증폭됐다.

작은 마을에서 벌어진 ‘사각지대에 대한 방치’, 그것은 문화적 다양성에 대한 포기와 미래 성장 동력의 유기(遺棄)였다.

“한 때 대나무 신산업에 대한 열정이 높아 다방면의 시도가 있었습니다. 대나무로 돈이 될 만한 것이면 행정에서 조금 부담을 느끼더라도 지원했었죠, 물론 철저한 검증 뒤에 일어난 일이었지만 말이죠”

임 작가는 현재 담양에서 일어나고 있는 대나무관련 사업에 대한 그의 생각을 풀어놨다.

“문화의 궁극은 다양성입니다. 개성을 존중하고 타인과 나의 다른 점을 인정하고 또 그렇게 함으로써 새로운 영역을 만나고 개발하는 것이 예술의 경지이고 신세계에 대한 동경입니다.

그러나 현재 담양군에서는 이러한 ‘다양성의 배양’이 약합니다. 작고 여린 것에 대한 보살핌과 사랑이 필요합니다.”

모든 ‘마이너 작가’들이 그러하겠지만 그의 확고한 수입원은 없다. 때문에 그의 가치를 인정하고 그의 기술을 펼칠 수 있는 곳으로 가고 싶어한다.

사실 작년과 올해 관광상품대전과 공예대전에서 연이어 장관상을 탄 작가인데도 겨우 비만 피할 수 있는 곳에서 작업하고 있다는 것이 이해되지 않는 현실이다.

그는 짧으면서도 굵은 소견으로 그의 생각을 마무리했다.

“문화창작은 좋은 환경에서 나오는 것도, 유명 인사만 하는 것도 아니고 전통만을 고수한다고 해서 되는 것도 아닙니다. 다양성이 존재하면서 그것들이 하나로 융합되고 다시 개성을 발휘할 때 이뤄진다고 생각합니다.”

임 작가의 바람은 “동료 작가들과 함께 최소한의 안정을 느낄 수 있을 만큼의 지원책”이라고 한다.

“그것이 크던 작던 나를 비롯해 소외받고 힘겨운 생활을 이어가고 있는 지역작가들이 ‘나 이외의 다른 사람들도 우리를 지켜보고 있구나’라는 생각을 가질 수 있을 만큼의 관심과 사랑이 필요하고 하다”며 그는 나지막이 말했다.

임경빈 작가는 내년 전승공예대전을 준비하고 있다./서영준 記者

▲ 작업모습

▲ 임경빈 작가 작업장

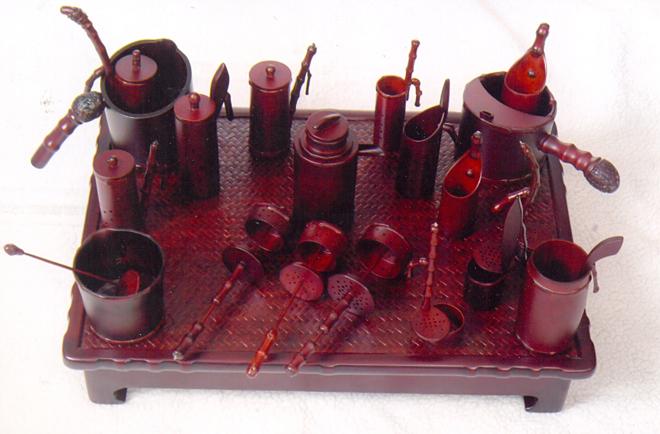

▲ 올해 제12회 전국관광기념품공모전에서 특선을 차지한 작품

(꽃차 및 잎차 우림 도구- 작품명: 기다림)

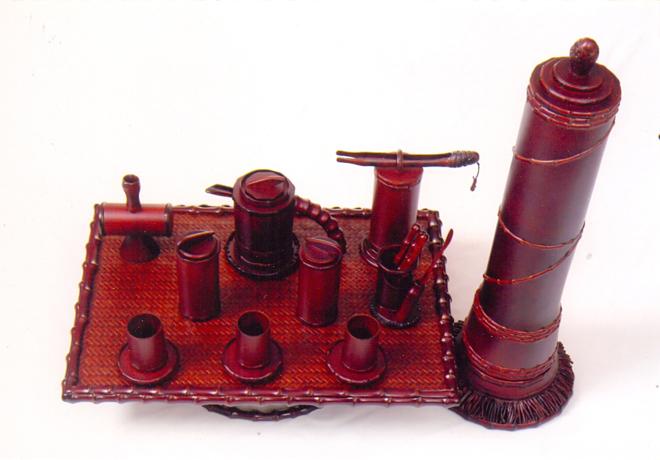

▲ 2009 제39회 대한민국공예품대전 지식경제부 장관상 수상작 - 여유

공예품대전은 전국 9000 여점의 출품작이 경선을 벌여 400여점(각 시도별 20~30점)만이 본선에 오른다. 본선에 오른 작품은 다시 110점 만이 등위에 오른다.